“訪問派”のケアマネ根強く、ローカルルールで要求も

利用者のモニタリングやサービス担当者会議の開催などの業務を訪問以外で行っているケアマネジャーは全体の半数に満たないことが、ケアマネジメント・オンラインが行ったアンケート調査でわかった。新型コロナウイルスの感染防止の観点から、厚生労働省は、訪問以外の実施を容認する方針を示しているが、一部の自治体では、モニタリング時の訪問を求めている実態も明らかになった。

調査は今月17~21日にインターネット上で行われ、居宅介護支援事業所に勤務するケアマネ395人から有効回答を得た。都道府県別では、東京が42人で最も多く、次いで大阪(32人)、神奈川(30人)などの順。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、通常は訪問が必要な場面で、訪問以外の方法で業務を行っているか尋ねたところ、「行っていない」が57.2%を占め、「行っている」(42.8%)を上回った。これを感染者が増えている東京、神奈川、埼玉、千葉の4都県(118人)に限っても、「行っている」は44.9%にとどまった。

行っていない理由としては、利用者や家族からの要望のほか、「独居や状況観察を必要とする利用者を担当しているため、訪問中心になります」など、訪問以外の実施が困難な利用者を抱えているとの声もあり、中には「家に入らなくても、外から窓越しで本人の顔を見ながら、電話でお話したりしています」と回答したケアマネもいた。

さらに、「自粛解除となり、行政からの通達で」「事業所の指示」など、自治体や事業所が訪問を求めているとの指摘もあった。

■訪問以外のトップは「モニタリング」

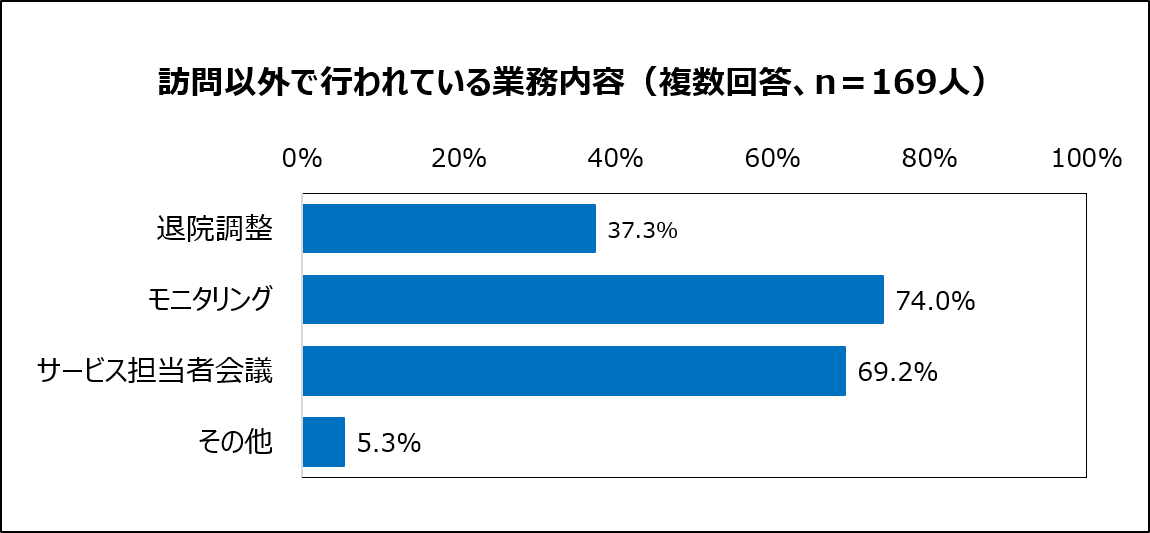

「行っている」と回答したケアマネに、具体的な業務内容を複数回答で聞いたところ、トップは「モニタリング」(74.0%)で、次いで「サービス担当者会議」(69.2%)などと続いた=グラフ=。「その他」については、「軽微なプラン変更時」「突発的な入院時やリハビリ見学など」「入院時連携」「地域のケアマネ部会、連絡会」といったコメントが寄せられた。

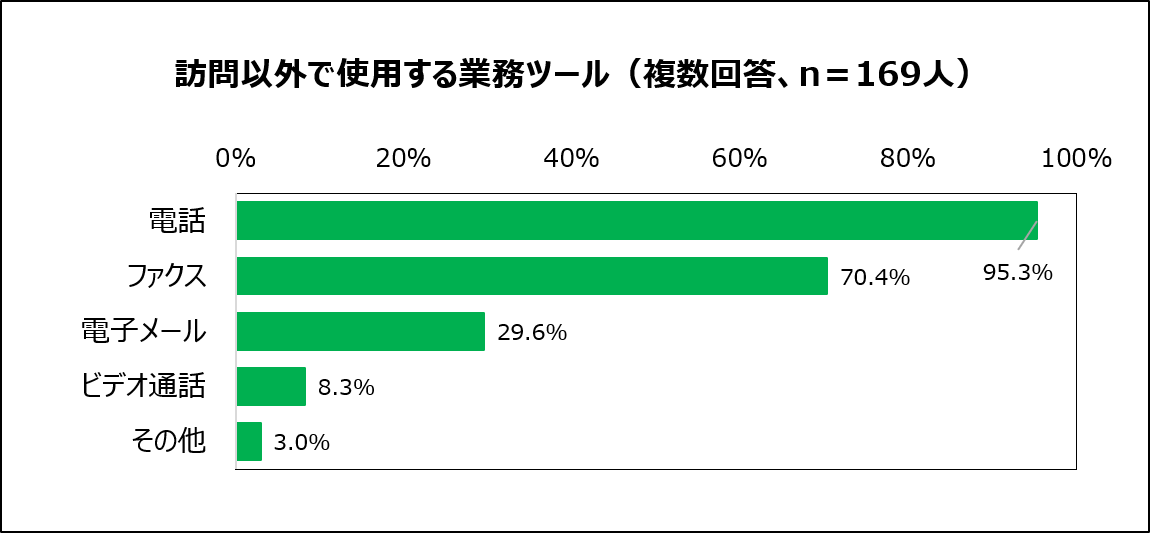

訪問以外の業務で使用するツールは、「電話」が95.3%と大多数を占め、以下は「ファクス」(70.4%)、「電子メール」(29.6%)などの順だった=グラフ=。「その他」は、「LINE」「Zoom」「郵送」など。

訪問以外で業務を行うメリットとしては、「時間短縮」や「感染予防」を挙げるケアマネが多数を占め、「頻回に情報が取りやすい」「短時間で数をこなせる」「日程調整が楽」といった意見が出た。中には「プライベートが充実する」「形骸化している会議の削減」などのコメントも。

一方、デメリットとしては、「空気感がつかめない」「家の様子がわからない」「難聴の利用者の状況把握がしづらい」「ニュアンスが伝えにくい」など、コミュニケーション上の問題を挙げる人が多く、「関係が希薄になる」「関係が浅い方とはやりづらい」などの指摘も出た。

使用するツールに関しては、「利用者が操作できない」「音声が聞き取りにくく、何度も聞き返さなければならない」「通話の取り方のレクチャーに時間を要する」といった声が上がった。さらにサービス担当者会議については、「照会表の作成やファクスで、会議を開くより手間がかかる」などの意見があった。

介護の相談を探す

初めての介護

介護へのかかわり方

介護サービスの利用

介護の仕方

介護のキホン

介護シーン別に基礎を知る

みんなが注目する基礎知識