ケアマネにとって「重い」仕事とは?厚労省がデータ提示

ケアマネジャーが「重い」と感じる業務は、医療との連携や調整、そして指導・監査への対応―。そんなケアマネの意識を数字で裏付けたデータが国の検討会に示された。データでは、保険外サービスに関する業務やサービス担当者会議の開催を「重い」と感じるケアマネが多いことも示されている。

データは、厚生労働省が昨年度に実施した「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査研究事業」(調査研究事業)の結果の一部。昨年11 月に実施した調査で、居宅介護支援事業所のケアマネ3489人から有効回答を得た。

調査研究事業では、ケアマネが大きな負担と感じている業務をアンケートしている。それによると、最も多くのケアマネが負担と感じていたのは「医療機関・主治医との連携・調整」。半数以上(56.3%)のケアマネが、その負担の大きさを指摘していた。次いで多かったのは、「指導・監査等に対応するための諸準備」(45.5%)で、以下は「サービス担当者会議の開催(招集、実施、記録)」(43.8%)、「インフォーマル・サポート導入のための事業所探し・調整」(40.8%)などの順となった(複数回答)。=グラフ1=

多くのケアマネは、医療関係者をはじめ、他の事業者との連携や調整に大きな負担を感じていることが分かる。その一方、「市町村との相談・連携」(18.6%)や「地域包括支援センターとの連携」(12.6%)など、自治体や地域包括支援センターとの連携を「重い」と感じるケアマネは、それほど多くなかった。

このデータは、ケアマネジメントに関する参考資料として、介護保険法の改正などを議論する介護保険部会で繰り返し示されている。今のところ、法改正に向けた議論で積極的に取り上げられたことはない。しかし、加算の要件などを検討する介護報酬改定に向けた議論では、改めて注目される可能性がある。

■働く人が「頼り」にする介護関係者は、やはりケアマネ

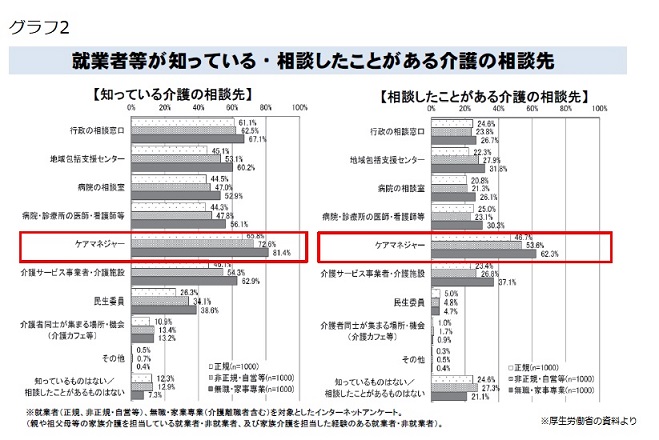

厚労省が介護保険部会に繰り返し示しているケアマネ関連の参考資料の中で、もう一つ、気にかかるデータがある。働く人が知っていたり、相談したりしたことがある介護の相談先についての調査結果だ。調査では、正社員として働いている人や自営業者らに対し、知っている介護の相談先や、実際に相談したことがある相手などを複数回答で尋ねている。=グラフ2=

その結果、介護の相談先としては、ケアマネの認知度が最も高いことが示された。また、働く人が選んだ相談先も、ケアマネが最も多かった。

介護離職防止は安倍政権が掲げる重要な施策の一つだ。上記のデータは、働きながら介護する人にとってケアマネは頼りになる存在であることを示したものといえる。それだけにこのデータも、介護報酬改定に向けた議論で、改めて注目される可能性がある。

介護の相談を探す

初めての介護

介護へのかかわり方

介護サービスの利用

介護の仕方

介護のキホン

介護シーン別に基礎を知る

みんなが注目する基礎知識