フレイル対策は市町村が中心、「通いの場」など活用を

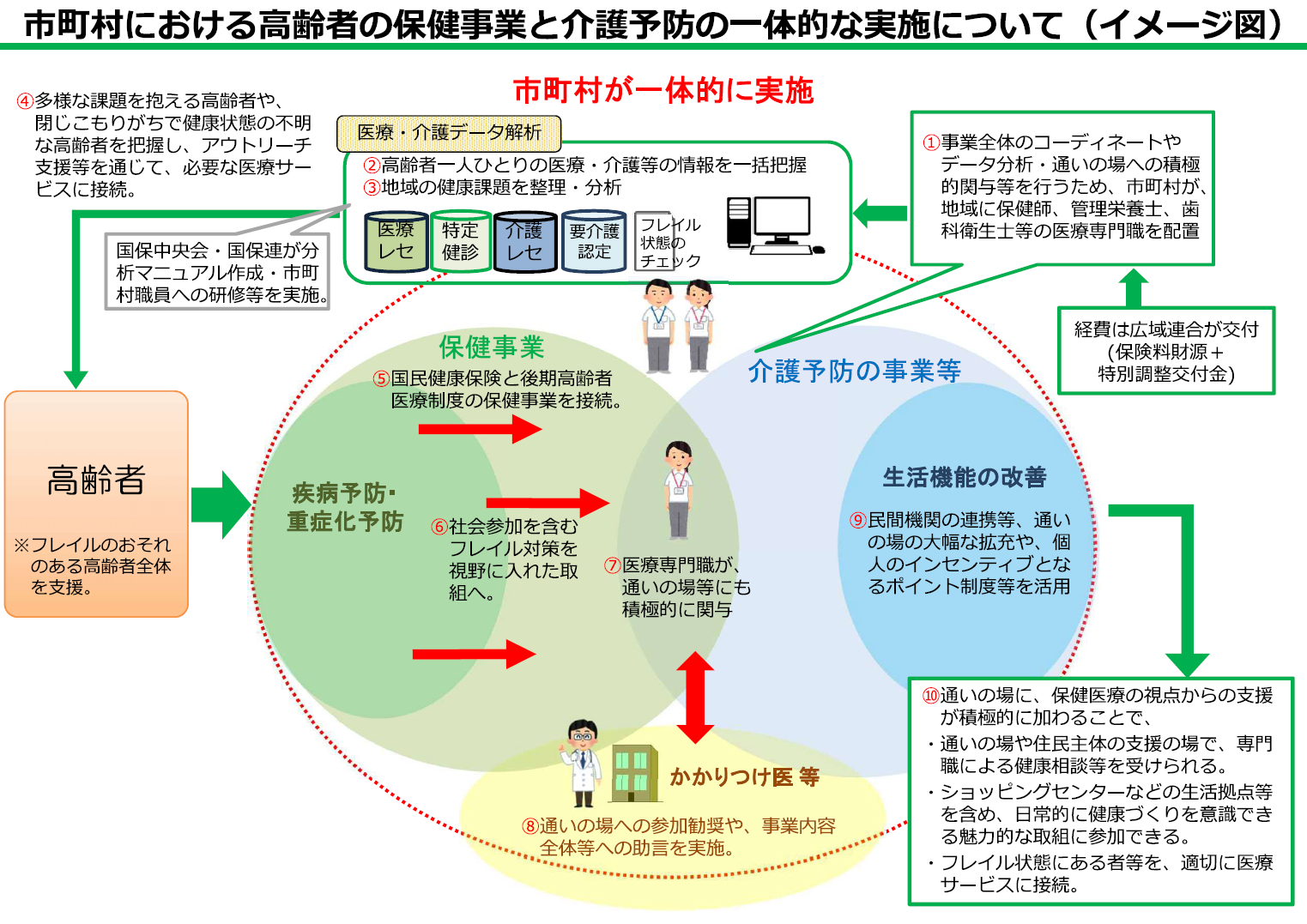

加齢に伴って筋力や認知機能などが低下し、要介護手前の状態となるフレイル(虚弱)を未然に防ごうと、厚生労働省の有識者会議は、健康づくりと介護予防を一体的に行うための対策をまとめた報告書を公表した。現在、生活習慣病対策などの健康づくりは医療保険で実施されているが、介護保険の保険者である市町村が中心となり、介護予防の「通いの場」などを活用しながら、フレイル予備軍の高齢者を支援するよう求めている。

現行の制度では、生活習慣病対策などの健康づくりは医療保険、運動機能向上などの介護予防は介護保険で別々に実施されている。

介護保険の場合、保険者は市町村のみだが、医療保険の場合は雇用状況によって保険者が異なる。65歳以上の大半は国民健康保険(国保)に加入しているが、75歳を迎えると、都道府県単位の「広域連合」に一本化される。この「75歳問題」が、一体的な対策を打ち出しにくい大きな原因となっている。

こうした現状を打開するため、報告書では、「広域連合」との連携の下、市町村がフレイル対策の中心的な役割を担うよう求めている。今後の鍵を握るのが、レセプトなどのデータの活用と「通いの場」だ=図=。

国保の加入者の場合、レセプト情報や特定健診(いわゆる「メタボ健診」)などのデータをすべて自治体側が保有しており、現行の制度でも、一人の高齢者の医療・介護の状況を一体的に把握することは可能だ。しかし実際は、75歳を境に保険者が異なる“縦割り”の状況の中、データをうまく活用できていない。このため報告書では、保険者が切り替わる際の個人情報の取り扱いなどについて、法律で明確化する必要性を指摘している。

医療と介護のデータを一体的に活用できるようになれば、健診を受診していなかったり、医療・介護サービスを利用していなかったりする人を抽出することが可能となり、閉じこもりがちな予備軍のアウトリーチ(訪問支援)につなげることも期待される。

有識者会議はまた、市町村が介護保険の総合事業で整備を進める「通いの場」の活用についても提言している。厚労省によると、「通いの場」は2016年度時点で全国に7万6492カ所あり、主に運動を目的とした場所が半数近くを占める。ただ、参加者の数は低迷しており、同年度の65歳以上の参加率は4.2%にとどまっている。

報告書では、保健師や歯科衛生士といった医療専門職を「通いの場」に配置することで、健康相談などを受けられる体制を整備するとともに、適切に医療サービスにつなげる必要性も指摘している。

介護の相談を探す

初めての介護

介護へのかかわり方

介護サービスの利用

介護の仕方

介護のキホン

介護シーン別に基礎を知る

みんなが注目する基礎知識