【介護保険最新情報vol.730】“ローカルルール”解消で厚労省が初の運用指針

実地指導の際に求められる文書が自治体によって異なる“ローカルルール”の解消などに向け、厚生労働省は、居宅介護支援を含む7つのサービスの「標準確認項目」と「標準確認文書」を盛り込んだ運用指針をまとめ、都道府県などに通知した。運用指針は、自治体が実地指導の際に参考にするもので強制力はないが、同省によると、実地指導の文書の標準化などを求める運用指針は初めてという。

対象となる7つのサービスは、▽訪問介護▽デイサービス▽特別養護老人ホーム▽居宅介護支援事業所▽グループホーム▽介護老人保健施設▽訪問看護―で、これ以外のサービスについては、今回の通知を参考に、各自治体がチェック項目と確認文書を定める。

■「標準確認文書」以外は原則求めない

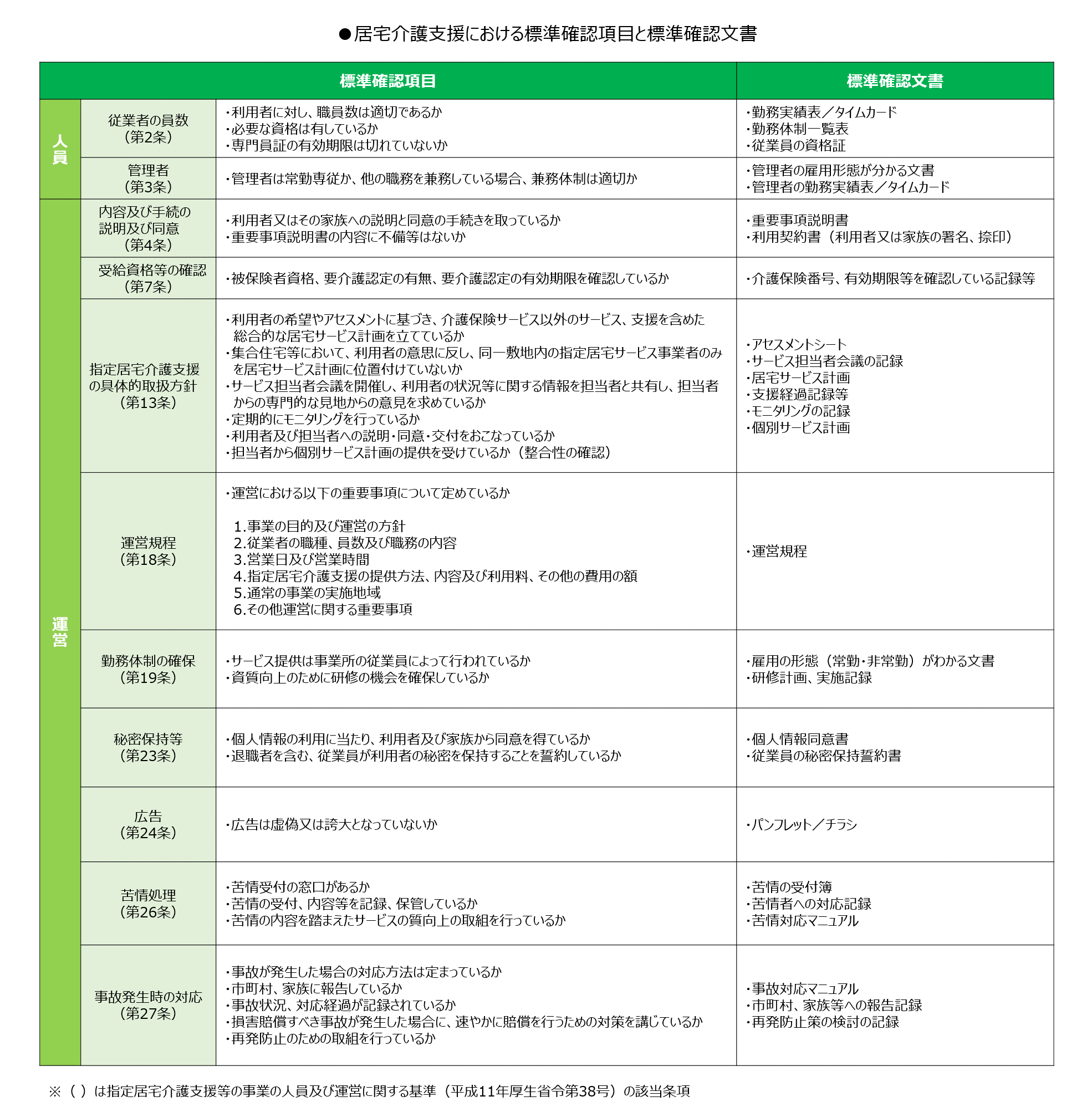

厚労省では、「標準確認項目」以外のチェックは「特段の事情がない限り行わない」とし、「標準確認項目」以外の文書についても、「原則求めないものとする」としている。居宅介護支援に関しては、「標準確認項目」が27項目、「標準確認文書」が26文書となっている=表=。

運用指針では、6年の指定有効期間内に最低1回以上の実地指導を基本とする一方、それが困難な場合は、過去の実地指導などで「事業運営に特に問題がないと認められる事業所の頻度を緩和し、集団指導のみとすることなども検討すること」としている。

また、確認項目の簡素化などに伴い、1事業所当たりの所要時間を短くしたり、近くに複数の事業所がある場合は同じ日に行ったりするなどして、1日に実地指導を行う事業所の数を増やし、頻度を上げるよう求めている。

さらに、実地指導を行う原則1カ月前までに、事業所側に事前通知するとともに、確認作業が円滑に行えるよう、当日の大まかな作業の流れをあらかじめ示すこととしている。

ケアの質を確認するための記録などについては、原則として利用者3人以内を対象とするが、居宅介護支援事業所に関しては、ケアマネジャー1人当たり利用者1、2人を基本とするとしている。

自治体が確認する文書の対象は原則、実地指導を行う年の「前年度から直近の実績」で、事業所側に提出を求める資料は1部とし、自治体が保有している「新規指定時・指定更新時・変更時に提出されている文書等」は提出の対象外とする。

■「高圧的な言動は控えよ」―留意事項で厚労省

また、担当する職員の違いなどによって実地指導の内容が大きく異なることがないよう、自治体側に注意を促しているほか、「高圧的な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導やより良いケア等を促す助言等について、事業者との共通認識が得られるよう留意すること」としている。

厚労省は、「介護保険施設等実地指導マニュアル」を策定しているが、担当者は「あくまで実地指導の運用指針に当たるもので、介護報酬の指導に関しては、引き続きこのマニュアルに基づいて行われる」としている。同省では今後、運用指針について自治体にヒアリングなどを行った後、その結果も踏まえてマニュアルを改訂する予定。

介護の相談を探す

初めての介護

介護へのかかわり方

介護サービスの利用

介護の仕方

介護のキホン

介護シーン別に基礎を知る

みんなが注目する基礎知識