長く歩く高齢者ほど生活が充実―スポーツ庁の調査・分析で示唆

運動習慣のある高齢者ほど長く歩くことができ、それが生活の充実につながっている可能性がある―。スポーツ庁が行った昨年度の「体力・運動能力調査」で、こうした実態が浮かび上がった。現行の調査方式になった1998年度以降、国が高齢者の運動能力と生活の充実度に関する分析を行ったのは初めてという。

調査は昨年5-10月、全国の6-79歳の男女7万4194人を対象に実施し、加齢に伴う体力や運動能力の変化などついて分析した。回答率は87.1%。このうち65-79歳の高齢者は5607人が回答した。

握力や上体起こし、6分間歩行など、高齢者の運動能力の成績とその合計点の年次推移を調べると、ほとんどの項目で上昇傾向がみられ、75-79歳の女子の合計点は過去最高だった。

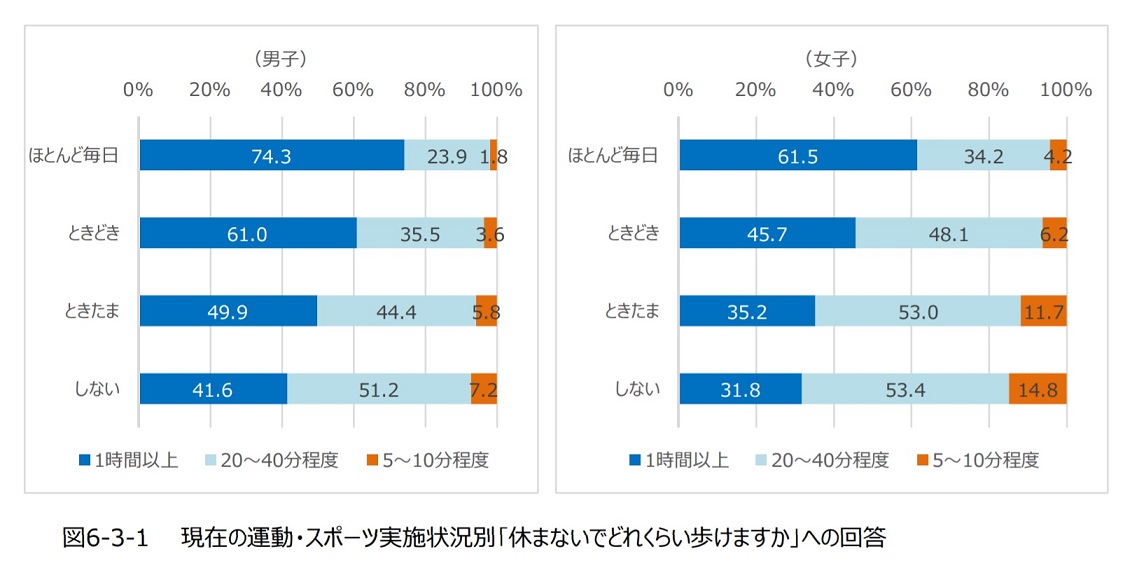

スポーツ庁は今回、高齢者の運動習慣と生活の充実度との関連性について初めて分析を行った。休まないでどれくらい歩けるかを尋ねた質問では、最も長い「1時間以上」と回答した人の割合が男女共に、運動やスポーツをする頻度に応じて高かった=グラフ=。

さらに、歩行時間ごとに生活の充実度を調べたところ、長い時間歩き続けられる人ほど生活が充実している人の割合が高く、女子では「充実」と回答した人が「1時間以上」で過半数を超えた=グラフ=。

こうした調査結果を受け、スポーツ庁では、「運動・スポーツを日常的に実施することは、長い時間歩けることに代表されるような体力に影響を及ぼし、体力の高さが生活の充実に結びついている可能性が示唆された」としている。

一方、20-64歳の成年の体力に関しては、30歳代後半から40歳代前半の男子と、30歳代前半から40歳代後半の女子で低下傾向がみられたが、それ以外は概ね横ばいか上昇傾向だった。また、25-29歳の女子の体力テストの合計点は過去最高だった。

介護の相談を探す

初めての介護

介護へのかかわり方

介護サービスの利用

介護の仕方

介護のキホン

介護シーン別に基礎を知る

みんなが注目する基礎知識